ICT機器で「Want=〜したい」を叶える支援〜首から下が自由に動かない生徒への支援実践報告〜vol.2 余暇と学習編✨

2025.10.24

研究・報告【ICT機器の選定と設定 〜「自分でできた!」を支えるテクノロジー〜】

「わからないことを自分で調べたい」「おすすめ以外の動画も自分で選んで観たい」という生徒の声を受け、私たちは、身体的制約があっても選び、動かすことができるICT環境の構築に取り組みました。

まず機器の選定においては、アクセシビリティ機能と音声入力に優れるiPadを採用し、標準の音声コントロールでアプリ起動、文字入力、スクロール、選択などを実現しました。

この機能は、以下のような特徴を持っています。

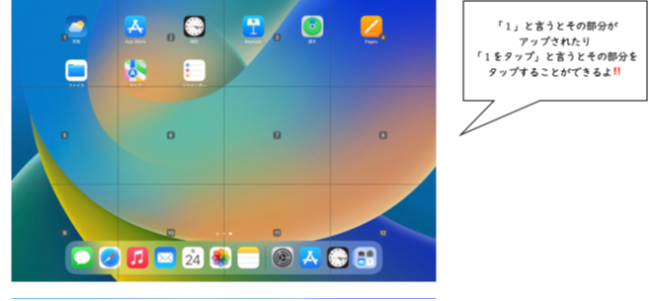

特徴:①音声コマンドで直感的操作(例:「Safariを開く」「戻る」「次へ進む」)/②オーバーレイ・グリッドで柔軟な位置指定(YouTubeのサムネイル選択など)/③音声で文字入力(検索・メモ・日記など)。

設定は[設定>アクセシビリティ>音声コントロール]をオンにすることで利用できます。初期段階では、生徒の話し方や抑揚に合わせて認識しやすくするための練習や、基本操作の反復練習も行いました。

音声コントロール機能の導入によって、本人は「支援者に頼まなくても自分でやれる」という感覚を得て、「できない」が「できた!」「できるかも」へと変化しました。私たちはこの技術を道具としてだけでなく可能性をひらく鍵として活用し、操作の正確さより「やりたいことがやれる」ことを優先しました。

1 余暇 〜自由時間にも「選べる」楽しさを〜

「ICT機器を使って一番の変化は、休日が楽しくなったことです」と、本人は話してくれました。たとえば、YouTubeを見るとき、これまでは家族に「検索して」「次の動画にして」とお願いするしかなかったのが、今では自分の声で動画を検索したり、お気に入りのチャンネルに登録してすぐにアクセスできるようになりました。自分で操作できるようになったことが、自由な時間の過ごし方に、選択肢と主体性をもたらしたのです。

また、App Storeからゲームアプリをダウンロードできたことも、本人にとって大きな「できた」のひとつでした。「正直、ゲームをするなんて考えたこともなかった」と語っていた彼が、きょうだいが遊んでいたゲームに挑戦し、実際にプレイして楽しんでいる様子が報告されました。これは、「できないかもしれない」から「やってみよう」への意識の転換を強く後押しする経験となりました。

さらに、「自分もYouTuberみたいに何かを発信してみたい」と、iPadの録音機能を使って「○○ラジオ」と題した音声コンテンツを自分で作成し、最近あった出来事や感じたことを自分の言葉で語りを残すようになりました。

このように、余暇の時間においても、ICT機器は「できることを増やす道具」にとどまらず、「自分を表現し、周囲とつながる手段」として活用されていきました。本人にとっては、ただゲームや動画を楽しむだけではなく、「好きなことを自分で選ぶ」「やってみたいを叶える」ためのパートナーになっています。

2 学習場面での実践 〜「提出できた!」が自信になる〜

ICT機器を活用してできることが増えていくと、その先に広がっていくのは学びの世界です。今回の実践では、「学習課題を自分で仕上げて、自分で提出する」という経験が、本人にとっての大きな一歩となりました。

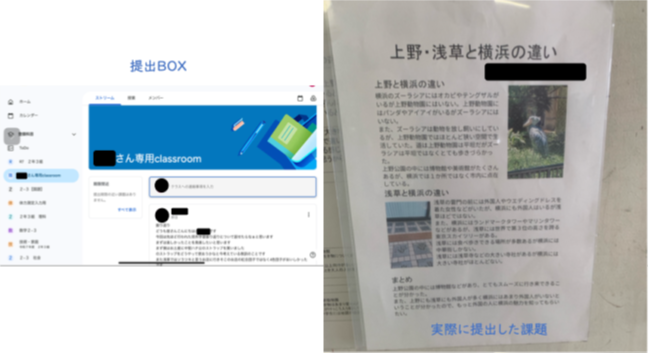

学校では、放課後の時間を活用して、iPadの操作練習やGoogle Workspace(スライド)を使った課題作成を支援。生徒は、校外学習の振り返りを写真付きでスライドにまとめ、自分のペースで丁寧に作業を進めていきました。

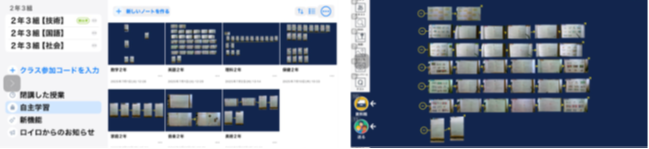

さらに、Google Classroom上に本人専用の提出ボックスを設けることで、作成した課題を他の生徒と同じようにオンラインで提出できる環境を整備しました。各教科の担当教員が随時提出物を確認し、コメントや評価を通じてフィードバックを行っています。

生徒にとって、「他の生徒と同じように課題を提出できた」「先生から直接フィードバックをもらえた」という体験は、確かな達成感と自己肯定感につながりました。実際に提出されたレポートには、自ら調べた内容を自分の言葉で表現し、写真を効果的に活用するなど、意欲と工夫が見られました。

この実践で特に大切にしたのは、合理的配慮の視点です。たとえば、音声入力やスライド編集に時間がかかることを前提とし、授業中に完成できなかった場合でも、本人が納得するまで作業を続けられるよう配慮しました。焦らせず、安心して取り組める環境づくりが、結果として「できた!」という成功体験を生み出しています。

✨家庭学習にもつながる「ひとりでできた」の積み重ね

学習の支援は、学校の中だけで完結するものではありません。家庭でも「ひとりで勉強する」「プリントを見る」といった学習活動を自力で行えるよう、教材のデジタル化を進めました。紙のノートやプリントをPDF化し、iPadでいつでも閲覧できるようにしたことで、ページをめくることが難しい生徒でも、スムーズに教材へアクセスできるようになりました。

家庭におけるICT活用が広がる中で、保護者からは次のような声が寄せられました。

「学校が、色々考えて工夫してくれていると感じられて嬉しいです」

「そばにいなくても学習できるようになったのは、とても大きな変化です」

こうした言葉は、学校と家庭の間に信頼関係が生まれたことの証であり、同時に、生徒自身の学習への自立を後押しするものでもあります。

D&Iセンターは、教材整備やiPadの設定など、直接的な指導だけでなく後方支援にも力を入れ、学校と家庭をつなぐ橋渡し役として機能しました。こうした連携の積み重ねが、「できた」「やってみたいという意欲につながり、本人の未来に向けた学びの基盤を築いていきます。